Apa yang sebenarnya terjadi pada malam 20 Mei 1998?

Buku ‘Dari Gestapu ke Reformasi’ ceritakan pengalaman si penulis yang ikut dalam sebuah rapat yang tentukan tata cara peralihan kekuasaan 21 Mei 1998. Apakah 6 tuntutan gerakan reformasi sudah dipenuhi?

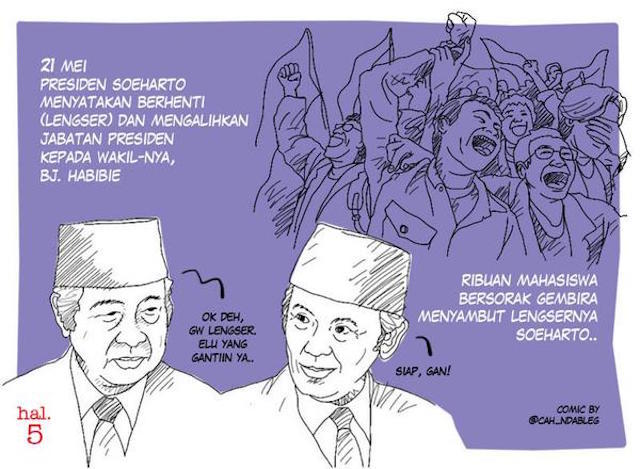

Infografis Tragedi Mei 1998 oleh @sketsagram

Sebuah panggilan telepon diterima Salim Said, seorang wartawan senior, kolumnis, dan pakar politik dan kemiliteran. Peristiwanya terjadi 20 Mei 1998, tepat 17 tahun lalu.

Penelpon adalah staf Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Salim diminta hadir dalam sebuah rapat yang diadakan malam itu, pukul 19.00 WIB, di Gedung Urip Sumohardjo, di kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Mobil saya hanya bisa mengantar sampai ke Tugu Tani di Menteng Raya, sebab di sanalah ‘garis perbatasan’ terletak,” tutur Salim menceritakan peristiwa ini dalam bukunya yang berjudul Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian kesaksian.

Di paragraf sebelum telepon masuk, Salim menceritakan peristiwa 20 Mei 1998 yang dipicu oleh rangkaian peristiwa hari-hari sebelumnya yang kita kenal sebagai Tragedi Mei 1998, atau hari-hari menuju reformasi. Tuntutan agar Presiden Suharto mundur makin kencang, baik di jalanan maupun di Gedung MPR/DPR, tempat ribuan mahasiswa dan aktivis menyerukan reformasi.

Menjelang 20 Mei 1998, Amien Rais, yang saat itu dianggap sebagai lokomotif reformasi, tokoh terpenting dalam proses itu, mengumumkan agar pada 20 Mei rakyat Indonesia membanjiri lapangan Monumen Nasional (Monas), meneriakkan agar Suharto mundur. Lapangan Monas terletak persis di depan Istana Kepresidenan. Di sekitarnya juga ada obyek vital seperti Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Radio Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Bursa Efek, dan sejumlah kantor kementerian.

“Yang ditakutkan oleh petinggi militer saat itu adalah, massa akan merangsek ke mana-mana. Itu sebabnya aparat keamanan memiliki alasan kuat untuk mencegah pengumpulan massa di Monas,” kata Salim.

Sampul buku 'Dari Gestapu ke Reformasi' yang ditulis oleh pakar kemiliteran Salim Said. Foto oleh Uni Lubis

Malam hari sebelumnya, militer memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, sampai kawat berduri. Meskipun Amien Rais akhirnya membatalkan rencana demo di Monas, aparat keamanan tak mau ambil risiko. Monas dan sekitarnya menjadi wilayah tertutup dari segala penjuru.

Dalam keadaan serba tertutup itu, Salim mendapat undangan pertemuan di Gedung Dephan. Mayor Benny, staf kantor Sospol ditugasi menjemput Salim di “perbatasan” memasuki wilayah tertutup. Jalanan sepi. Yang bergerak hanya kendaraan militer.

“Penyeberangan ke dalam wilayah Monas yang dijaga ketat mengingatkan saya pada pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur yang saya alami pertama kali pada musim semi 1970,” kenang Salim.

Ketika memasuki ruang rapat, Salim melihat sejumlah perwira tinggi ABRI, termasuk antara lain Letjen Hari Sabarno (kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri di era Megawati Sukarnoputri). Hadir juga tim dari Universitas Indonesia yang dipimpin rektornya. Ada juga Prof. Harun Al Rasyid dan Prof. Zen Umar Purba, guru besar di bidang ketatanegaraan. Turut hadir Prof. Ryaas Rasyid, dan tentu saja Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah.

Menu makan malam saat itu adalah nasi kotak, yang isinya nasi gudeg. Mereka menunggu datangnya Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Ketika Wiranto sudah bergabung, rapat dimulai, dipimpin oleh SBY.

Agenda rapat: Kalau Suharto mundur, bagaimana sebaiknya cara mundurnya?

Salim menuturkan, saat itu Harun Al Rasyid menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, kalau presiden mundur dan tidak lagi dimungkinkan menjalankan tugasnya, maka wakil presiden yang akan mengambilalih.

“Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan. Bambang Yudhoyono meneruskan rapat,” kata Salim.

Menurut Salim, Hari Sabarno sepakat dengan pelaksanaan Pasal 8 UUD 1945, tapi meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie untuk tampil menggantikan Soeharto.

“Pada titik itu saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto — yang sebelum Gestapu hampir tidak dikenal publik — cukup berwibawa menggantikan Sukarno? Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pimpinan ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Suharto.”

“Apakah sekarang pimpinan ABRI tidak bisa menyelamatkan negara dan konstitusi dengan cara mendukung proses peralihan kekuasaan secara tradisional?” Salim membisikkan pemikirannya kepada Ryaas Rasyid, yang lantas memintanya menyampaikan secara terbuka dalam rapat.

Dia mengancungkan tangan, dan menyampaikan gagasan itu kepada pemimpin rapat, Bambang Yudhoyono. Rapat selesai, masing-masing diantar pulang melewati “perbatasan”.

Beberapa hari sesudah itu, Salim mendapat informasi bahwa saat rapat di Gedung Urip Sumohardjo berlangsung, malam 20 Mei, Presiden Suharto melalui ajudannya memanggil Jenderal Wiranto dan Sekretaris Negara Sa’adillah Mursyid. Keduanya diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Suharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Suharto mengumumkan mundur dari jabatan yang didudukinya selama 32 tahun. Habibie langsung disumpah sebagai presiden ketiga Republik Indonesia.

Versi Wiranto

Civitas akademika Universitas Trisakti memberi penghormatan kepada 4 mahasiswanya yang tewas saat Tragedi Mei 1998. Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Dalam bab berjudul Yang Keluar Dari Saku Jenderal Wiranto, Salim juga menuliskan penuturan Wiranto tentang proses peralihan kekuasaan yang dimulai dengan perintah Suharto, 20 Mei 1998, saat rapat di Gedung Urip berlangsung. Penuturan Wiranto disampaikan kepada Salim Said pada 12 Januari 2012.

Saya mengutip secara lengkap, berikut ini:

“Ketika rapat masih berlangsung saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal Subagio, KSAD waktu itu; dan Mayjen Endriartono Sutarto, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelum masuk ruangan, saya diberitahu ajudan bahwa Pak Habibie, wakil presiden, baru saja diterima Pak Harto.

Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya. Pertama, beliau menyatakan akan mundur besok pagi. Kedua, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden No. 16 Tahun 1998, yang berisi pengangkatan saya menjadi Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Ini adalah sebuah Inpres yang berinduk kepada Ketetapan (TAP) MPR No. V tahun 1998 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis.

Langkah khusus itu adalah menerbitkan Inpres untuk mengangkat seorang perwira tinggi menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut. Badan baru itu sebenarnya, sesuai petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam dua pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru itu sebagai semacam Kopkamtib.

Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, 'Siap, laksanakan!'. Malam itu keadaannya lain sama sekali. Penyerahan Inpres diantar dengan ucapan, 'Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak'."

Kepada Salim, Wiranto juga menyampaikan bahwa dirinya sempat menyampaikan kepada Soeharto bahwa meskipun posisi politik Soeharto melemah, tetapi “ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah.”

“Saya tidak ingin rakyat jadi korban,” demikian komentar singkat Suharto, sebagaimana dikutip Wiranto.

Wiranto lantas menceritakan apa yang dilakukannya malam itu, usai pertemuan di Cendana, 20 Mei 1998.

“Di Merdeka Barat, menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. Berapa mahasiswa yang akan menjadi korban kalau ABRI mengambilalih kekuasaan?” tanya Wiranto.

Dijawab dengan sekitar 200 sampai 250 orang oleh seorang jenderal dari staf panglima. Sejurus kemudian Kasospol Susilo Bambang Yudhoyono minta keputusan, “Panglima akan mengambilalih (kekuasaan)?”.

Jawab saya tegas, “Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional.”

Wiranto, sebagaimana ditulis dalam buku Salim, menitipkan beberapa poin dan meminta staf menyiapkan pernyataan Panglima.

“Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY. Dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di Istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang,” tutur Wrianto.

'Now it can be told'

Infografis Tragedi Mei 1998 oleh @sketsagram

Sebenarnya ada banyak buku yang menceritakan kejadian 17 tahun lalu. Saya juga menuliskannya di Majalah Panji Masyarakat tempat saya bekerja saat itu, hari demi hari selama proses reformasi.

Habibie, Wiranto, Prabowo, SBY, mereka punya versinya masing-masing. Saya tahu bahwa Salim dikenal dekat dengan kalangan militer karena posisinya sebagai pakar militer dari kalangan sipil.

Sebagaimana dikatakan oleh Salim yang kemudian ditugasi menjadi Duta Besar RI untuk Republik Ceko di era Presiden SBY, ada banyak peristiwa penting yang berlangsung di balik pintu tertutup, yang tidak bisa diakses wartawan saat itu. Now, it can be told.

Salim menulis buku ini antara lain untuk menjawab pertanyaan banyak mahasiswanya mengenai apa yang terjadi pada jam-jam jelang pergantian kepemimpinan pada 20-21 Mei, 17 tahun lalu.

Ada 6 tuntutan Gerakan Mahasiswa Indonesia ketika menggulirkan roda gerakan reformasi, yaitu:

- Adili Soeharto dan kroni-kroninya

- Laksanakan amandemen UU 1945

- Hapuskan Dwi Fungsi ABRI

- Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya

- Tegakkan supremasi hukum

- Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

Pertanyaannya kini, apakah 6 tuntutan itu sudah berhasil dipenuhi?

Pengadilan Suharto tidak diteruskan, dengan alasan Suharto tidak memenuhi syarat kesehatan. Pengadilan kroni? Mungkin salah satu yang bisa disebutkan adalahpengadilan Bob Hasan dalam kasus pemetaan hutan oleh PT Mapindo Parama.

Ketika 14 menteri Suharto ramai-ramai mengirim surat menyatakan mundur dari kabinet Suharto pada 20 Mei 1998, Bob Hasan yang menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, memilih tetap dalam kabinet. Dia dikenal sangat dekat dengan Soeharto dan keluarganya.

Amandemen UU 1945 dilakukan, perubahan penting antara lain menyangkut pembatasan masa jabatan presiden, yang hanya bisa dua kali masa jabatan, masing-masing lima tahun.

Dwi fungsi ABRI dihapuskan, ABRI kembali ke tugas pertahanan negara. Ini dijalankan cukup konsisten, setidaknya sampai hari ini, dan menjadi salah satu kunci stabilitas demokrasi di Indonesia. Bandingkan dengan Thailand dan negara-negara di Timur Tengah.

Maret tahun ini saya diundang berbicara di sebuah acara diskusi tertutup soal konflik di Timur Tengah, oleh sebuah lembaga kajian di Bangkok, Thailand. Satu “peringatan” muncul. Thailand menjalani demokrasi politik selama 20 tahun, lantas kembali ke era junta militer. Kita tidak ingin yang terjadi di Thailand menulari Indonesia. Syaratnya, pemerintahan sipil yang kapabel, bersih, dan memenuhi aspirasi rakyat.

Harga pangan yang melambung tinggi adalah ancaman, dan itu salah satu yang memicu ketidakpuasan 17 tahun lalu. Ekonomi yang morat-marit dan korupsi.

Tegakkan supremasi hukum?

Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN? Apakah tuntutan ini sudah dipenuhi oleh para pemimpin di era reformasi? Dari era Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY, dan kini tujuh bulan presiden Jokowi?

Saya mengajak Anda semua untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang sama untuk adik-adik mahasiswa yang hari ini berencana untuk demo memperingati gerakan reformasi 20 Mei. —Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya@unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

No comments:

Post a Comment